読売新聞「食べものがたり」に「いしり」掲載(その1)

2008.09.05

今年の4月に読売新聞「食べものがたり」に掲載された

「いしり」の記事。2回にわたって掲載内容を紹介しましょう(その1)

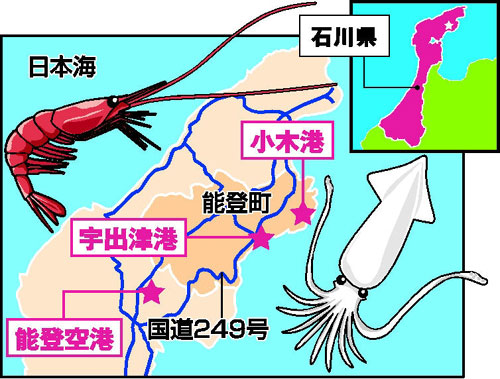

タイトル いしり(能登町)うまみ 知恵の熟成

しのつく雨。能登・宇出津(うしつ)の港全体が、ぼんやりとかすみに覆われている。

イカ寄せランプをつけた船を埠頭(ふとう)につけ、船長の志幸松栄(しこうしょうえい)さん

(59)がペットボトルを手に降りてきた。中身は古くから奥能登地方に伝わる「いしり」。

イカの内臓を塩に漬け、発酵熟成させた魚醤(ぎょしょう)だ。

「沖でとれたばかりのスルメを船内でさばき、これにつけて食べるんだ。そりゃうまいよ」と

日焼けした顔をほころばせる。

能登の港は、春から夏にかけてスルメ漁でにぎわう。「最近は量が減っちゃったな。

温暖化の影響かなんだか知らないけど」。少なくなったとはいえ、この町への水揚げは、

年間1万トンをはるかに超える。いしりは、内臓も無駄にしないという地域の知恵でもある。

「おい、こっちの試してみろよ」と自分のいしりを差し出す志幸松栄船長。

魚醤だけで刺し身の味わいがずいぶん変わる(宇出津港で)

地元漁協の女性部長、水元志津子さんが「昔は、それぞれの家庭で作っていたから、

お袋の味みたいな存在ね。今では作る手間が大変だから、店で買う家庭がほとんどだけど。

肉料理もサラダもおいしくなるわ」と解説する。

見た目は醤油そのもの。なめてみると、こってりした海の味が広がる。とれたてのイカ刺しに

つけると、柔らかな歯ごたえや舌触りはそのままに、イカを丸ごと食べているようなコクとうまみ

が加わった。大豆製の醤油よりも明らかに華やいだ印象だ。

港近くに、いしり作りのプロがいると聞いた。海産物製造業の寺下正信さん(50)。

昔ながらの技法をかたくなに守る職人の一人。

「特別なことはやってないよ。祖父やオヤジが100年以上前からやってきた作業だし。

それをマネてやっているだけだから」

控え目な言葉とは裏腹に、毎朝、港の競りには顔を出し、厳しい目でイカを選別。

さらに、キモの部分だけを丁寧に手作業で取り出していく。内臓全体を漬け込んでも

十分に味は出るが、濁りのない澄んだコクを出すため、この手間は欠かさない。

「塩の分量も、漬け込む時間も経験と勘だけが頼り。あとはじいさんの代から

ずっと働いてきてくれた桶(おけ)が仕事してくれるんだ」

キモを塩漬けし、巨大な木桶でおよそ3年間発酵・熟成させ、いしりはようやく完成する。

毎年、夏の終わりごろ、出来たての香りが風に漂い、近所の人が買い求めに来るという。

飾り気のない素朴できまじめな味。この辺の人々に似ている。

(文・染谷 一 写真・宮坂永史)

(2008年4月28日 読売新聞)

(注)上記の記事は読売新聞東京本社 メディア戦略局 知的財産担当より

有限会社カネイシが記事の使用承諾を得て掲載されております。

![]()

読売新聞社の著作物について